[Summary – VISION of BODY / 要約・身体の夢]

“VISION of BODY on Earth and in Space”

『身体の夢~地上で、そして宇宙で』

Tetsuro Fukuhara / 福原哲郎

BODY is a daily concern of 8 billion people worldwide. Everyone dreams “VISION of BODY.”

身体は世界80億人の毎日の関心事。誰もが「身体の夢」を見る。

◎Table of Contents / 目次

●[Preface / 序]

Art and Science, Two Spirits / アートとサイエンス、二つの心

●Part 1 / 第1部

“A Story Constituted on the Million Hypotheses”

/『百万の仮説の上に構成される一つの物語』

●Part 2 / 第2部

“New Thought”

/ 『新しい知』

●Part 3 / 第3部

“Design for Body of Future”

/ 『<身体の未来>をデザインする』

●Part 4 / 第4部

“What is Extra Dimension?”

/『余剰次元とは何か?』

●Part 5 / 第5部

“New Experience Through Information”

/ 『情報から体験へ』

●Part 6 / 第6部

“New Nation”

/ 『新しい国家』

●Part 7 / 第7部

“New Role of Art and Design”

/ 『アートとデザインの新しい役割』

●[Epilogue]

/ [おわりに]

[Collection of Short Phrases / 短言集]

★

● [Appendix 1 / 付録1]

“Robots for Supporting Human Posture” (Proposition to JAXA 2006)

『姿勢支援ロボット』(JAXAへの提案2006)

● [Appendix 2 / 付録2]

“What is Butoh?”

/ 『舞踏とは何か?』

● [Appendix 3 / 付録3]

“What is Space Dance?”

/ 『スペースダンスとは何か?』

★

[Comment / 注]

[Reference Book / 参考文献]

………………

[Recommendation / 推薦文]

○JAXA – Space Environment Utilization Center &

Tsukuba Space Center / 宇宙航空研究開発機構(JAXA) &

宇宙環境利用センター・つくば宇宙センター

An interesting feature of Tetsuro Fukuhara and Tokyo Space Dance activities is that they go beyond the boundaries of art and dance. Since the theme is to examine the lifestyle of humankind in space, we expect that it will develop into a wide range of activities such as the fusion of research in different genres and the birth of new lifestyles.

芸術、舞踊という枠を超えているところが東京スペースダンス(福原哲郎)の活動の興味深い特徴です。人類の宇宙での生活様式を検討することもテーマとして挙げていることから、異なるジャンルの研究の融合や新しい生活習慣などの誕生といった幅広い活動に発展することも期待しています。

○Osamu Sakura – Professor at The University of Tokyo,

Interfaculty Initiative in Information Studies

/ 佐倉統(東京大学大学院情報学環・学際情報学府教授)

Tetsuro Fukuhara’s thought that emphasis on physicality is quite agreeable. Humans and other living creatures will not progress unless we think of them as a set with the environment.

身体性を重視するという福原哲郎の考えは、まったくもって大賛成。生物は環境とセットで考えないと成立しません。人間もしかり。

○Shinji Matsumoto – Space Architect for Moon and Former Shimizu

Corporation Space Development Office

/ 松本信二(月の建築家、元・清水建設宇宙開発室室長)

In order to build a futuristic architecture, we need to know more about the basic principles of the human body. Tetsuro Fukuhara’s project is very effective as a method to do this, and it seems that great results can be expected.

未来型の目的をもった建築を造ろうとすると、人間の身体に関する基本原理をもっと知る必要があります。その方法の一つとして、福原哲郎のプロジェクトは非常に有効であり、大きな成果を期待できそうです。

○Masato Sasaki – Professor of The University of Tokyo,

Faculty of Education

/ 佐々木正人(東京大学大学院教育学研究科教授)

Dance is an exploration of expressions connecting the universe and the ground. Tatsumi Hijikata finished the first step, Tetsuro Fukuhara is doing the second step.

ダンスは宇宙と地上を繋ぐ表現の探求で、最初の一歩を土方巽がやり、福原哲郎が第二歩をやっている。

…………………………………………

[Preface / 序]

Art and Science, Two Spirits / アートとサイエンス、二つの心

[1]

Twenty years ago, Lisa Randall, a theoretical physicist at the forefront of modern science, said in her book that her idea of “Surplus Dimension” is not based on scientific positive evidence, but “her own belief” as well as religions and artists. She confessed it is a just “intuition” that come to her mind.

もう20年も前に、現代科学の最先端を走っていた一人の理論物理学者リサ・ランドール[注1] [参1]は、自分の余剰次元の考えが科学的に実証されたものではなく、「自分が信じている考え」であること、宗教者やアーティストと同様に「自分に訪れた直感」であることを告白していた。

“Suddenly I noticed my true feelings. I believe that Surplus Dimension must exist in some form. No way that I will be its way.” (“Warped Passages” by Lisa Randall 2005, at page 21.)

ふと、自分の本当の気持ちに気づいた。私は余剰次元が何らかのかたちで存在しているに違いないと、信じているのである。まさか自分がそんなふうになるなんて」(リサ・ランドール『ワープする宇宙』 NHK出版/2005 21ページ)

In other words, Lisa’s scientific ideas based on something besides science. In her mind two spirits are living, one sprit come from Religion and Art and other spirit come from Science. From now our era will be an era that Religion, Art, and Science come closer each other again like the former Renaissance. In that meaning the era of Science was established by taking distance from Religion and Art will end. Religion and Art can still lead Science. Science can also update Religion and Art by adding new content to Religion and Art once denied. We live in an age where science, religion and art are constantly being updated.

つまり、彼女も、自分の発想を科学以外のものに基礎を置いており、彼女の精神には宗教或いはアートと科学の二つの心が存在している。私たちのこれからの時代は、宗教とアートと科学がかつてのルネサンスのように再び接近する時代になるだろう。宗教やアートと距離をとることで成立した科学の時代は、その意味で終るのである。宗教やアートが科学をリードすることは依然としてあり得る。そして、科学が、一度否定した宗教やアートに対して新しい解釈を加え、宗教やアートを更新することもできる。私たちは、科学・宗教・アートの更新が次々と為されていく時代に住んでいるのである。

[2]

In this book themes can contain “Hypotheses”, “Science Fiction” or even “Facts”. But most importantly it’s interesting for me and it’s important for my book. I can feel that this is “True”.

In this book a theme that one view belongs to a “Hypotheses” or a “True” will be not important basically. Most important thing is that I can feel one view as “Like True” for my feeling, for my antenna or not. So, even if it is a “Hypotheses”, or if it is a science fiction, if it will be interesting and important for my book, I take a policy to adopt it.

この本では、或る見解が「仮説」であるか「真実」であるかは第一義的に重要ではない。重要なのは、私という一個のアンテナにとり「真実らしく感じられるか」どうかであり、それが「仮説」であっても、或いはSFの主張であっても、私がこの本で探求するテーマにとり面白く、重要であると見做される見解については、それを採用するという方針を採っていく。

[3]

I have the following thoughts that I have cultivated as a space dance artist;

私には、スペースダンスアーティストとして培ってきた以下の思いがある。

The human body and brain store all memories, including those from our animal days. These memories are retrieved through the body’s unique movements. Humans are dreamers, and their dreams flow into extra dimensions and the future.

人間の身体と脳は、動物だった頃の記憶も含め、あらゆる記憶を保存している。その記憶は、身体の特有な動きを通して回復される。人間は夢見る存在であり、その夢は、余剰次元と未来に向かって流れ込んでいる。

I have one feeling which supports my ideas as “Surplus Dimension exists very near our world in a different layer. The lost animals, the aliens, and the dead people live there. And always they are sending some messages to us”. This feeling is a true for me. Or, it is a true I hope that’s Surplus Dimension exists with such a condition. So, if today’s Science can’t prove my ideas I don’t need to negate it. Because I know today’s Science itself is a transitional existence and there’s no doubt on one side that it has a destiny always to be renewed. I think I don’t need such a Science to guarantee my most important ideas.

このような思いを支える感覚として、私には「余剰次元が、私たちが住む四次元世界とは別のあり方ですぐ近くに存在し、そこには失われた動物たちや死者たちや異星人たちが住んでおり、つねに何かを発信している」というものがあり、これは真実である。或いは、そのような余剰次元が存在して欲しいと希望していることは事実である。したがって、それが現在の科学に事実として立証されないからと言って否定する必要は何もない。それは、現在の科学自身が更新されていく運命にある過渡的存在であることも間違いないからである。そのような存在に自分の一番大切な部分を保証される必要はないだろう。

[4]

At the end of 2021, a latest James Webb Space Telescope was launched and shocked scientists with the discovery of an ancient galaxy. If its observations are correct, their espoused Big Bang theory may have to be revised. Currently, the theory of the expansion of the universe based on the Big Bang theory has become the accepted theory in cosmology, but this incident has prompted a reconsideration of Plasma Theory, which opposes the Big Bang theory. Furthermore, the previously existing Vibrational Cosmology, which adopts a Buddhist perspective, is also showing signs of revival. Every time a credible new discovery appears, cosmology must be revised and, in extreme cases, even fundamental theories must be changed. Even today, the universe is full of mysteries, and no cosmology based on speculation can be 100% correct. If the basis of our reasoning collapses, we will have no choice but to seek a new cosmology. It remains unstable. To begin with, the universe is filled with an unknown mass called dark matter and dark energy, which make up 95 percent of the universe, while normal matter as we know it makes up only 5 percent of the universe. I wonder, if this is the case, how scientists can confidently describe known matter and develop a cosmology based on only 5 percent of known matter. If we learn more about unknown substances and discover principles common to all substances, the existence of known substances may suddenly be put in jeopardy, and all theories based on them may become invalid.

2021年末には、最新のジェームズウェッブ宇宙望遠鏡が打ち上げられ、一つの古い銀河が発見された事から科学者たちの間に激震が走った。その観測が正しいとすれば、彼らが信奉するビッグバン理論が修正を迫られるかも知れないからである。現在では、ビッグバン理論を根拠とする宇宙膨張論が宇宙論の定説になっているが、これを契機にビッグバン理論に反対するプラズマ理論の見直しも始まっている。さらに、以前より存在していた仏教的観点を採用した振動宇宙論も復活の兆しを見せている。信頼するに足りる新しい発見が登場する度に、宇宙論は修正を迫られ、極端な場合には根幹とされて来た理論の変更も迫られる。まさに、現在も、宇宙は謎に満ちており、推論から構成されるいかなる宇宙論も100パーセント正しいという事はあり得ない。推論の根拠が崩されれば、新しい宇宙論を模索せざるを得ない。不安定なままなのである。そもそも、宇宙は95パーセントを占める暗黒物質と暗黒エネルギーという未知の質量で満たされており、私たちに既知の通常の物質は宇宙のわずか5パーセントに過ぎないという。私は、こんな状態なのだとすれば、なぜ科学者たちが既知の物質について自信をもって説明したり、たった5パーセントの既知の物質を頼りに宇宙論を展開できるのか、不思議に思う。未知の物質についての解明が進み、あらゆる物質に共通する原理が発見されたりすれば、その途端に既知の物質の存在も危うくなり、それをベースにした全ての論も無効になるかも知れないからである。

[5]

My purpose in this book is to attempt to renew religion, science, and art, as well as to propose a new design that includes national reform and the creation of a space culture. All of this is based on my knowledge as a space dancer and artist. And I have been especially influenced by the following people:

私のこの本の目的は、宗教・科学・アートの更新の試みであると共に、国家改革と宇宙文化創造を含む新しいデザインの提案である。それらは全て、私のスペースダンス舞踏家とアーティストとしての知見に基づいている。そして、特に以下の人びとから大きな影響を受けている。

The unconventional anthropologist Tim Ingold has written many things that seem to anticipate future large-scale collaborations, writing, “Living is an opening movement, and this must be at the heart of anthropology’s concerns. What is important is that as relations unfold, entities that bring them together are constantly being born.”

Neuroscientist Iriki Atsushi has written, “In a near-future world connected by the Internet, what will happen to the self that leaves the body and floats through the electronic society? When the mind leaves the body, where will it go? Will the human brain and mind, endowed with science, technology and intelligence, create something new?” The “Mind as Virtual” that he proposes may have the potential to fundamentally change the way the world works in the future.

Slime mold scientist Kumagusu Minakata also said, “The ability to see ghosts depends on brain power,” and paid attention to the future of the brain. According to him, ghosts are ubiquitous in the world, it is important to develop brain power, and it is no wonder that one person has multiple spirits or souls.

Vitalik Buterin, who published a white paper in 2013 and continues to lead the world of virtual currencies. envisions a “Network Nation” as an ideal state. Although his progress has stalled, if we can successfully link real and digital nations, his idea could once again become an interesting possibility.

型破りの人類学者ティム・インゴルドには、将来の大規模なコラボレーションを見越したような記述が多く、「生きる事は開いていく運動であり、それこそが人類学の関心の中心にあるべきだ。重要なのは、諸関係が展開していくと、それらが結集していくような存在が絶えず生まれていくという事である」と書いていた。

脳科学者・入来篤史は、「ネットでつながれた近未来世界では、身体を離れ、電子社会を浮遊する<自己>はどうなるのでしょうか? 心が身体を離れた時、それは一体どこへ向かうのでしょうか? 科学技術と知性をもった人間の脳と心は、また新たな<何か>を創造するのでしょうか?」と書いていた。彼が提案する「仮想としての心」は、今後の世界のあり方を根本的に変える可能性を持っているかも知れない。

粘菌学者・南方熊楠も、「幽霊を見る事が出来るのは、脳力によっている」と言い、アタマの将来に注目していた。彼によれば、世界には幽霊が偏在しており、脳力の開拓は重要であり、一人の人間に複数の霊や魂が宿っている事にも何の不思議もないのである。

2013年にホワイトペーパーを発表して仮想通貨の世界の牽引を続けるヴィタリック・ブテリンは、理想国家としての「ネットワーク国家」を構想している。その進展は停滞しているとはいえ、現実の国家とデジタル国家をうまくリンクできるなら、再び面白い可能性を持つ事になるだろう。

[6]

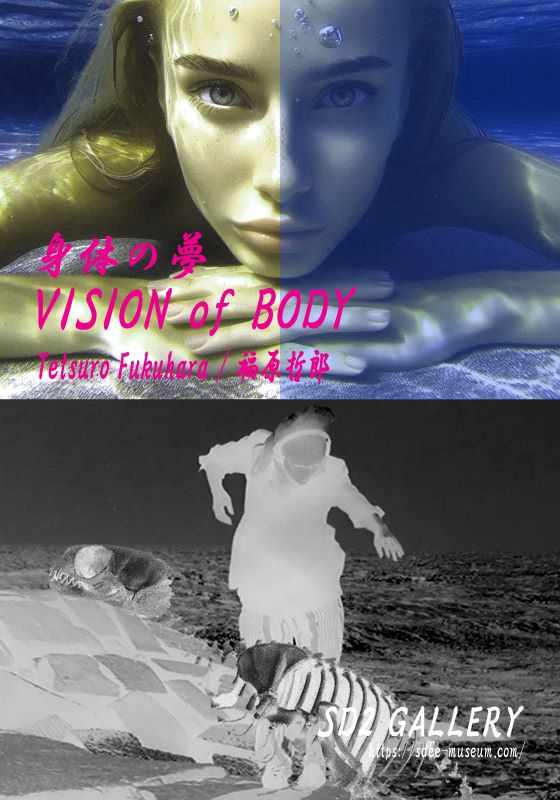

In 2005, I was invited to the International Astronautical Congress in Fukuoka, Japan which was attended by researchers from not only Japan’s JAXA but also NASA and Europe’s ESA, and gave a lecture entitled “Towards a new evolution – By forming a new posture using a posture support robot between 0G and 1G, humanity will seize the opportunity for a new evolution.” At the time, one of the organizers of the conference, Roger Malina of Leonard, commented that “his proposal is unique and valuable, coming from a singular artist.” In 2018, I published a book in Warsaw called “VISION of BODY,” about “robots with minds” and the avatar as my ego. Currently, as an extension of this, I am writing the expanding version of this book and planning a new type of art museum based on the twin pillars of the “Small Nation Construction Movement” and the “Human Space Plan.”

私は、2005年に、日本のJAXAだけではなくアメリカのNASAやヨーロッパのESAの研究者たちも参加した「国際宇宙会議・福岡」に招待されて「新しい進化へ~0G-1G間での姿勢支援ロボットを使用した新しい姿勢形成により、人類は新しい進化の機縁を掴む」を講演した。その時、この会議の主催者の一人であるLeonardのロジャー・マリーナは「彼の提案は特異なアーティストからのもので、ユニークで貴重だ」と批評してくれた。2018年には、ワルシャワで、「心を持つロボット」とその分身化ついて書いた本『身体の未来』を出版した。現在は、その延長で、その増補版のこの本を書き、『小国家建設運動』と『ヒト宇宙化計画』を二つの柱とする新しいタイプの美術館について構想している。

My “Story” just might be a “Story” constructed by many “Hypotheses” mostly which exists in the area of reasoning. However, it is my “Reminded Matter” and important “Story” which really touch my heart. So, even such a “Story,” if it will work to solve several new problems in the world and if it will be useful for people to get a good life, it will be a valuable trial.

確かに、私の「物語」は、多くの「仮説」から構成された推論の域を出ていない「物語」かも知れない。しかし、私にとっては「思い当たる内容」であり、心に響くものとして、重要な「物語」である。このような「物語」でも、世界に新しく起きる問題を解決したり、人びとがよりよく生きるための力を発揮するならば、それは貴重な試みであるということになる。

……………………………………………….

Part 1; A Story constituted on the Million Hypotheses

第1部; 百万の仮説の上に構成される一つの物語

Follow the distant memories of the past and take a first step towards the future as its return.

過去の遠い記憶を辿り、そのリターンとして、未来への一歩を踏み出す。

[Table of Contents / 目次]

Chapter 1; In a Very Far-Gone Age

/ 第1章; むかしむかし

Chapter 2; Ability of “Looking Objectively”

/ 第2章; 「客体視」という能力

Chapter 3; We would like to see a New Furniture

/ 第3章; 新しい家具を見たい

Chapter 4; Why Humans made choice of Bipedalism?

/ 第4章; なぜヒトは二足歩行を選択したのか?

Chapter 1; In a Very Far-Gone Age

/ 第1章; むかしむかし

[1]

I start to tell my “A Story constituted on the Million Hypotheses” as follows;

私は、「百万の仮説の上に構成される一つの物語」について、次のように始めることにする。

In a very far-gone age, we have one hypothesis that “Strong Fishes” had pursed “Weak Fishes” like “Ichthyostega” to eat, then “Weak Fishes” run away to the river from the sea. And during the very long time when “Weak Fishes” was trying to keep their positions in the river keeping by their pectorals into the gravel of the bottom of a river, their pectorals could change to the feet with a bone. Then, by chance “Weak Fishes” could invent the pulmonary respiration after learning to stick the head above the river, and at last they could advance to the ground, finally they could be an “Amphibian”.

むかしむかし、イクティオステガなどの「弱い魚たち」が、「強い魚たち」によって海を追われ、川に逃れたという「仮説」がある。そして、イクティオステガたちが「強い魚たち」につかまらないために胸ビレを川底の砂利に入れて急流に耐えている内に、胸ビレが骨格を備えて足になり、首を川面の上に出すことを覚えてから肺呼吸を発明し、やがて足を使って陸上に進出し、両生類になったという「仮説」がある。

If these hypotheses are right, “Amphibian” could be bone from the river, moreover from “Weak Fishes”. I wonder such “Amphibian” could keep the memory about “Ichthyostega” in their brain and in their behaviors? And, if “Amphibian” keeps its memory I wonder it is a memory with happiness? In other words, this accident that they could be born as “Amphibian” from “Weak Fishes” was happy or not? They were proud of its roots? Or, its memory was filled with sadness?

これらの「仮説」によれば、両生類は、川から、しかも、「弱い魚たち」から誕生したのである。このような両生類は、イクティオステガたちの記憶を、自分たちの脳や動作の中に宿しているだろうか。そして、両生類がイクティオステガたちの記憶をもっているとするならば、それは喜びに満ちた記憶なのだろうか。つまり、自分たちが両生類になったことは嬉しい事件であり、このようなルーツをもつことを誇りに思っているだろうか。或いは、逆に、それは悲しみに満ちた記憶なのだろうか。

[2]

Why I want to ask these questions? Because “Amphibian” with this history could grow up at the various environments on the ground and they could evolve into many kind of quadruped animals. Then, one part of quadruped animals by a reason for getting the foods, or by other reason, they were driven by necessity to rise into the air. So they started to climb a tree and they changed their forefeet to the wings, finally they could transform into the “Birds”. Also, other part of quadruped animals by a same reason for getting the foods, or by other reason, they were driven by necessity to stand up. So they started to throw out their forefeet in the air and they could stand up on only their hind feet still imperfectly, finally they could transform into the “Apes”. And we know such the apes could use their forefeet as a “Hand” and they could organize the animal’s born as the weapon, then they could realize a first step of the instrument culture. So, these stories are true, or not?

私がこのように問うのは、このような来歴をもつ両生類が陸上の多様な環境で成長することで、多くの四足動物として進化していくからである。そして、一部の四足動物は、食物を採るためか、或いは別の理由もあったのか、「空中に飛び出す必要」に迫られ、彼らは木に登り、前足を翼に変え、鳥になった。また、他の一部の四足動物は、これも同様に、食物を採るためか、或いは別の理由もあったのか、「立ち上がりたいという欲求」にさいなまれ、前足を空中に上げ、後ろ足だけで立ち、二足歩行を不完全ながらも成功させ、サルになった。そして、このようなサルが、自由になった前足を「手」として使い、動物の骨を武器としても使用するようになり、道具文化の第一歩を記したといわれているが、それは真実だろうか。

[3]

And, at last, about our humans, one part of the apes, or one ethnic group near the apes, they started to feel their bipedalism was not enough for their life, and by a reason for feeling something lack, or by other motive, they could get a success to stand up only by hind feet perfectly evolved by two new muscles on the waists which other apes didn’t have it. Then, they could raise their bipedalism as a perfect activity and get a great success to point up their character as “First Human Race.”

そして、最後に、われわれ人類についてであるが、一部のサルたちが、或いはサルに近い種族たちが、いまだ不完全な自分たちの二足歩行について不満に思い、「何かの不足を感じた」のか、或いは別の動機によるものなのか、二足歩行を他のサルたちにはない二本の筋を腰に進化させて完全なものに高め、後足だけで真っ直ぐに立てるようにして、自分たちを「最初の人類」としての特徴を際立たせることに成功した。

[4]

Like that, our humans through a perfect bipedalism could enlarge a brain, could invent various tools using by “Hand” well, could make a fire, could create various artificial objects, could use language, could produce the foods, could develop a skill for the war, could increase the “Family” killing by the enemy, could develop a communication, and could develop the artificial and high cultural world which we couldn’t find it in the ape’s world. Then, little by little, they could dominate on the grand as “Human Race”. In this process, maybe, our human experienced several doubts and worries, and they were visited with several abstruse desires and despairs? Can we find people in our world even now who can express it as their memories about the “Worries” in the early stage of our humans, and about “Joy of Life” they could birth with these characters, or its “Sadness”?

こうして、二足歩行を完成させた人類が、直立することによって脳を肥大化させ、「手」をさらに自在に使用して多様な道具を発明し、火を使用し、モノを誕生させ、言葉をたくみに使い、食物を生産し、戦争の技術を磨き、敵を殺して同族を増やし、コミュニケーションを発達させ、サルの世界にはない人工物の世界と高度な文化を築きあげ、人類として地上に君臨するようになっていく。これらの過程でも、人類は、さまざまな迷いごとや、悩みや、自分にも理解不能な数々の欲望や絶望に襲われただろうか。人類草創期における「悩み」について、また魚からの進化の歴史も含めこのような特徴をもつ人類として誕生したことの「喜び」について、或いは「悲しみ」について、今でもそれを記憶として語り表現することができる人間が、この世に存在するだろうか。

[5]

And, moreover I continue to tell my story. What is amazing is that like Pakicetus and Ambulocetus, other one part of quadruped animals, what kind of thinking they had in that time I don’t know, but they made choice to return back to the sea. Then, they were being the ancestors of the whales and the dolphins. So, I wonder about them, they could recognize “Something”, so they returned to the sea spontaneously? Or, they had a same reason with “Ichthyostega”, they came to be treated as nuisances, as “Weak Animals” from “Strong Animals” on the ground? They were exposed to the fears of the predation and the extinction, so they should returned to the sea helplessly as their only one way? Or, perhaps they recognized that the path of evolution they were following would only lead to an accumulation of “sadness,” and so they developed a strong sense of nostalgia for the sea, then returned to the sea because they could no longer bear life on land. Is it? Or, more in simple, the food were running short in their habitat, so they thought the getting the food was more easy in the sea?

そして、「物語」はさらに続く。驚くべきことに、パキケトゥスやアンプロケトゥスという一部の四足動物たちが、何を思ったのか、再び海に還る道を選んだのだ。彼らが、クジラやイルカたちの祖先になったという。彼らは、地上生活の中で「何か」に気づき、それで自発的に海に還ったのだろうか。或いは、彼らもまた、かつてのイクティオステガたちと同じで、「よわい動物たち」として、「つよい動物たち」に邪魔者扱いされ、或いは捕食され絶滅させられる恐怖にさらされ、それで仕方なく海に還るしかなくなったのだろうか。或いは、自分たちが辿る進化の道が「悲しみ」を蓄積させるだけであることに気づき、それで海へのつよい郷愁の念を募らせ、地上生活に耐えられなくなって海に還ったのだろうか。或いはもっと単純に、彼らの生息地の食料が不足し始め、かつての海の生活の方がその確保に楽だということを思いついたのだろうか。

[6]

I think, maybe almost people will be interested in a “Mystery” of the behaviors of Pakicetus and Ambulocetus. Why they selected the way to be back to a same existence like the fish again, since they could transfer to the animal from the fish with big efforts? Even if they felt the fears to exist on the ground, also they felt something uncomfortable condition, or depend on such a reason they felt the crisis will come soon, then they decided to return back to the sea? Also, why our today’s people love whales and dolphins specially? Why we conjecture that maybe whales and dolphins keep a high intelligence? Particularly why we feel strong affinities with dolphins, because they keep a peaceful face? Are we ashamed of our history of human’s evolution with a true feeling? For us the existence of human beings is “Pain”?

このパキケトゥスやアンプロケトゥスたちの行動の「謎」については、誰もが関心をもつのではないか? なぜ、せっかく、魚から動物になれたのに、ふたたび魚と同じような存在になる道を選んだのか。陸上に存在することに恐怖があったとしても、或いはその他にも何か居心地の悪さのようなものを感じたり、或いは地上にやがて危機が訪れることをいち早く感じ取った等の理由で、それで海への帰還を決断したのだろうか。われわれ人間は、なぜ、クジラやイルカを特別に愛したり、クジラやイルカに人間に似た高度な知性が宿っていると推測したり、特に平和な顔つきをしたイルカに特別の親しみを感じたりするのだろうか。われわれ人間は、本当のところでは、自分たちの進化の歴史に何か恥じるものを隠しているのだろうか。人間である事は「痛み」なのだろうか?

[7]

Why human beings love to dive into the sea in the same way we love to climb a mountain and look up to the heaven? Both Mountain and Sea has been the subjects of worship mixed with fear and admiration from the ancient times. Why we feel whales and dolphins will be our “Friends” and why we feel “Restoration” in their existence? Or, our humans too, when our time come, we will be aware to our fate to advance to the universe or to return back to the sea in the same as Pakicetus and Ambulocetus unconsciously? So, in spite of ourselves, we could feel the affinities with them as a predecessor?

人間はなぜ、山に登り天頂を仰ぎ見ることと同様に、海に潜ることも特別に愛するのだろうか。山も、海も、古来から人間には畏れと憧れが入り混じる崇拝の対象である。人間がクジラやイルカを「友人」と感じたり、彼らの存在に「癒し」を感じたりするのはなぜなのか。或いは、人間もまた、時が来れば、宇宙に進出するか、或いは彼らと同様に海への帰還を選択する運命にあることを無意識に悟っているため、それで、我知らず、彼らに先行者としての親しみを感じているのだろうか。

[8]

And, the ancestor of our humans, although they could notice the crisis which will come in the future on the ground, but they insisted on selecting a way to be on the ground? Or, it is not “Now” but they think it on “Someday”? Or, with a reason they didn’t notice the crisis, so they continued its existence on the ground as today’s condition? From these points, I will expand my story on more large scale depend on my hypothesis

そして、人間の祖先も、気づいてはいたが、しかし、あくまで陸上に残る道を選択したのだろうか。そして、今ではないが、「いずれは」と思っているのだろうか。或いは、やはり、何も気づかなかったがゆえに、現在の姿があるのだろうか。「物語」は、ここから、さらに、次のように、私の「仮説」に基づいた物語として大きく展開される。

Chapter 2; Ability of “Looking Objectively”

/ 第2章; 「客体視」という能力

[1]

Our humans, in a short time, will start to do “Same kind of Adventures” like Pakicetus and Ambulocetus.

人間は、近く、パキケトゥスやアンプロケトゥスたちと 「同じ種類の冒険」をはじめる。

[2]

Humans could get a very characteristic evolution as human beings different from the monkey realized by a design of “Chair for the Sitting”. Then, they could develop a new culture. In my story I adopted a hypothesis that “Posture is a Womb for Creating Culture”. In this hypothesis each fish, amphibian, quadruped animal, bird, monkey, human have each cultures depend on each postures. So, the culture is not a monopoly of humans. In this meaning “Posture” is one of very important keywords in my story.

人間は、「坐るための椅子」をデザインすることで、 サルとは違う人間としての特有の進化を決定づけ、新しい文化を誕生させた。私の「物語」では、魚・両生類・四足動物・鳥・サル・人間のそれぞれにおいて、それぞれの姿勢に応じた文化が存在するという、「姿勢は文化創造の母胎である」という「仮説」を採用している。つまり、文化とは人間の独占物ではない。そのために「姿勢」が重要なキーワードになっている。

[3]

Humans could perfect the bipedalism well, so they could notice a special value of the sitting. And for supporting this behavior such a sitting humans could start to create “Chair for the Sitting”. Its awareness and its creation are estimated highly as “Design’s Behavior that developed Human’s Characteristic Evolution”. Indeed, not only humans but also monkey could sit on the rock, on the grass, on the tree, and on other every location. However, it is only human beings that bother to make the man-made article “Chair” and only human sit on it.

人間は、二足歩行を完成させたがゆえに、「坐る」という行為の特別な価値に気づいた。そして、「坐る」という行為を支援するために、「坐るための椅子」の創造をはじめた。その気づきと創造が「人間としての特有の進化を決定づけたデザイン行為」として、特別に評価される。なるほど、「坐る」のは、人間だけではなく、サルも坐る。岩の上に。草の上に。木の上に。その他、あらゆる場所にサルも坐る。しかし、わざわざ「椅子」という人工物をつくり、その上に坐ったのは、人間だけである。

[4]

What is the difference between when humans sit on an artificial object named “Chair” and on other natural objects? Of course it is not only the theme about the comfortable sitting. Frankly speaking, humans could get an ability of “Looking Objectively”. In short, through the sitting on “Chair”, they could expand the body to the world, and at its point they could meet “Nature” again. Then, humans could start to look “Nature” and “Earth” including the body objectively.

「椅子」という人工物に坐る場合と、自然の石などの上に坐る場合の違いとは、一体何か。それは、単なる坐り心地の問題だけではない。それは、端的に、「椅子」という人工物の上に坐ることで、初めて人間が、自己の身体をモノに拡張し、拡張した先で「自然」と出会い、そのことで「自然」を、或いは「地球」を、自己の身体を含めて「客体視」できるようになった、ということである。

[5]

This ability of “Looking Objectively” generated the definite difference between our humans and the monkey and other animals at my “A Story constituted on One Hundred Hypotheses”. In the end, by this ability, only humans could start to look our existence on the ground with a “View from Outside”. Its first fruits of this view were an invention of “God” and an occurrence of “Religion.”

この「客体視」の能力が、私の「百万の仮説の上に構成される一つの物語」では、サルと人間の間の決定的な差異をつくり出す。つまり、人間だけが、この「客体視」により、地上に生きる自己の存在を、同時に「外部の目」をもって見つめることが出来るようになった。その最初の成果が、「神」の発明であり、「宗教」の発生である

Humans, through this ability of “Looking Objectively” could start to live into the universe as a spirit at the same time humans existed on the earth, and humans start to look same person who lived on the earth. Humans has been getting a new “Mind” different from the monkey and other animals.

人間は、この「客体視」の能力により、地上の生活者として存在しながら、同時に自分が宇宙にも観念として存在する者となり、この宇宙に存在する者が、地球に存在する同一の者を見つめはじめた。人間は、サルや他の動物とは異なる新しい「心」を持つようになったのである。

[6]

Atsushi Iriki [C-27] [R-7], a brain scientist at Brain Science Institute of Physical and Chemical Research Center in Tokyo, suggested a very unique hypothesis about the occurrence of “Mind” like follows;

脳科学者・入来篤史(理化学研究所脳科学総合研究センター)[注2] [参2]は、「心」の発生について次のような実にユニークな仮説を立てていた。

“When the ancestor of humans started to hand the outward object to move it as an extension of their body, and when they could use it as a tool, something happened and it underwent a radical change. In that time, the body also changed to be an outward object at the same time a tool changed to be one part of the body. Then, the body was symbolized in the brain as a new organization. So, like that, when the body was separated as the object, we should imagine a new core as the independent position to move the body into the cranial nerve of the brain. I foresee that the name of its virtual core will be a “Mind” as a space with a will and with a feeling.”(“Origin of Intelligence, Hand and Brain Mechanism to Create the Future”(Riken Brain Science Institute. Kodansha 2007)

「様相が一変したのは、ヒトの祖先が、外界の事物を手に持ち、それを身体の延長として動かそうと、道具の使用をはじめたときでした。このとき、道具が身体の一部となると同時に、身体は道具と同様の事物として客体化されて、脳内に表象されるようになります。自己の身体が客体化されて分離されると、それを動かす脳神経系の機能の内に独立した地位を占める主体を想定せざるを得なくなります。その仮想的な主体につけられた名称が、意思を持ち感情を抱く座である心というものではないでしょうか。」(『脳研究の最前線』講談社 2007)

I think his hypothesis is a great and wonderful discussion. In short, he said that our brain didn’t need to develop a brain’s ability and didn’t need to get the human’s “Mind” to move the body as the subject, but our brain needed it when the humans started to move the body as the object. His position is “the humans have not survived simply in accordance with changes in the environment, but the humans are in the process of new evolution to further develop brain function and mind by creating an artificial environment by using tools and looking the artificial environment itself as the object”, if his position is proved as right it is expected to form a new evolution theory which turns into Darwin’s theory of evolution.

以上は、脳にとって、客体化されていない身体を動かすためには脳機能の拡張も人間的な「心」も必要ではなかったが、客体化された身体を動かすためには脳機能の拡張と人間的な「心」が必要になったという素晴らしい議論である。入来の立場は「人間は単に環境の変化に合わせて生き抜いてきたのではなく、道具使用により人工環境つくり出し、人工環境も身体化することで脳機能と心をさらに発展させる新しい進化の途上にある」というもので、この説が立証されればダーウィンの進化論に変わる新しい進化論を形成すると期待されている。

[7]

Humans who has come to sit on the artificial object named “Chair” could belong to the outside of the earth with a different “Mind” from other animals at the same time they belong to the earth. They didn’t keep the unity with the nature, they had eyes to see themselves apart from the nature. Why humans, by chance, suddenly feel the loneliness or they are overcome with strong nostalgia? Because, it is a reason they took on the separation from the nature. A person who keeps the unity with the nature he don’t need this kind of “Return” to the nature.

「椅子」という人工物に坐るようになった人間は、地球に所属していながら、他の動物とは異なる「心」をもち、地球の外部にも所属している。人間は精神において自然と一体ではなく、自分を自然から切り離して見る視線をもったのである。人間が、ふとした時に、急に淋しさを感じたり、或いはつよい郷愁の思いにかられ、自然への「帰還」に恋焦がれるのも、自然から切断されている自己を抱えたからである。自然と一体である者は、このような自然への「帰還」は必要としない。

[8]

Humans don’t feel the unnaturalness for thinking about the universe, because their “Alter Ego” exists into the universe. In other words, humans meet “Alter Ego” who lives into the universe and humans are taking a dialogue with them. Human symbolized such as “Alter Ego” as a name of “God” in Christian Religion or Islam, or called it as “Big Ego” in Buddhism, then humans has been living with a great respect to them just like they are big and great more than humans.

人間が、宇宙について思索することに不自然さを感じないのも、人間の「もう一つの自己」が宇宙に住んでいるからである。つまり、人間は日々、宇宙に存在するもう一人の自分と出会い、対話しているのだ。人間は、この「もう一つの自己」を、キリスト教やイスラム教では「神」の名で代表させ、仏教では「大きな我」と呼び、地上の自分よりも「もう一つの自己」の方がより大きく偉大な存在であるかのように、その存在を敬いつつ生きてきた。

[9]

The ability of “Looking Objectively” will be watched as a special ability in my “Story”. Because now humans, as the merits and the demerits of the development of science technology and too much consumption, on the one side we advance to destroy the global environment, on the other side we can reach the initial foray into the universe, then humans enter upon a “New Era called Space Age” and they are becoming to face with unknown question like “What will you do as a human being now?” In short, in my “Story” we will use this ability of “Looking Objectively” strategically to solve these urgent themes.

この「客体視」の能力が、私の「物語」では特別な能力として注目される。その理由は、人類が今、科学技術の進展と過度な消費行動の功罪として、一方で地球環境の破壊を進めることになり、他方で宇宙への最初の進出を現実に可能なものとし、こうして人類が宇宙時代という「新しい時」を迎え、「これから、人類として、どうするのか?」という、これまで存在しなかった問いを、かつてない規模と切実さで突きつけられるようになってきたからである。つまり、私の「物語」では、何よりもこの問題の解決のために、「客体視」の能力を戦略的に使用する。

[10]

For this my purpose, moreover I will bring in this new “Hypothesis” on a chain of my several hypothesizes I have mentioned so far;

その為に、私はこれまで述べてきた一連の「仮説」の上に、更に次の「仮説」を導入する。

For our humans, the necessary condition to evolve as “Post-Human” will be to design “Suporting Robot for Posture” like a fluid furniture to realize the “Creating New Postures” between 0 gravity and 1 gravity at a stage of the universe. Then the humans get a chance to renew themselves as “human species” and can join to develop “New Universal Culture.”

人間が、「ポスト人間」に進化する為に必要な条件とは、宇宙を舞台として、0重力~1重力間における「新しい姿勢創造」を実現するために必要な流体家具のような「姿勢支援ロボット」をデザインすることである。「姿勢支援ロボット」の使用によって、人間は「人間種」としての自己を更新して「宇宙種」を誕生させる機会を獲得し、「新しい宇宙文化」創造に参加できる。

Yes, this is a hypothesis that the humans at first needs to design a “Suporting Robot for Posture,” like a fluid furniture then the humans needs to strengthen “Alter Ego” using by the ability of “Looking Objectively” as much as possible, at last the humans needs to create “New Universal Culture” by “Creating New Postures”, like humans could get a new evolution from the apes with a design of “Chair for the Sitting” on the ground in ancient times.

人間が、地上において「坐るための椅子」をデザインすることで新しい進化を決定づけたように、人間が「ポスト人間」への進化を果たすためには、宇宙において流体家具のような「姿勢支援ロボット」をデザインし、「客体視の能力」を最大限に利用して「もう一つの自己」をさらに強化し、新しい姿勢形成により「新しい宇宙文化」創造に参加する事が必要、という「仮説」である。

[11]

In the end, we will bring the condition of whales and dolphins they returned to the sea into the universe with 0 gravity, and about “Something the ancestors of whales and dolphins could notice in their life on the earth” we will move its stage to the universe and we will try to solve it there. The solution of its “Something” will be fulfilled as a “Task we will challenge into the Universe”.

つまり、私たちは、「海に還ったクジラやイルカ」の状態を、無重力状態の宇宙に持ち込み、「クジラやイルカの祖先が陸上生活で気づいたであろう<何か>」について、その解決を、宇宙に移して行うのである。その「何か」についての解決は「宇宙で挑戦する仕事」として果たされることになる。

Pakicetus and Ambulocetus returned back to the “Sea”, but our humans trust its hope to the “Universe”.

パキケトゥスたちは「海」に還ったが、私たち人類は「宇宙」にその思いを託す。

To achieve this work, I will come up with a “New Type of Method for Developing Space Culture” that has never been conceived of before, namely, “Creating New Postures using Suporting Robot for Posture,” and put this method into practice using myself as the test subject. This is because I believe that simply bringing current Earth culture and its extensions into space will not lead to any new developments, and that “Humans will have no Future.”

そのために私は、「姿勢支援ロボットによる新しい姿勢創造」という、これまで発想されたことがない「新しいタイプの宇宙文化開発の方法」を考え、その方法を私自身を被験者として実践したい。それは、現在までの地球文化とその延長を宇宙に持ち込むだけでは新しい発展はなく、「人類に未来はない」と私が考えるからである。

Chapter 3; We would like to see a New Furniture

/ 第3章; 新しい家具を見たい

[1]

As a greedy human being, the result of such development will be used as a “Gift from the Universe” immediately on this earth before immigrating to the universe. For example, now, as a ground version of “Suporting Robot for Posture”, it is assumed that “Strange Furniture that has never existed, such as being a Chair and also a Bed” appeared. At that time, if 10 years or 20 years ago people just feel a sense of incongruity, if for some reason this furniture feels more comfortable than an existing chair or bed, what kind of situation has happened in our world? Is it an important “One Sign” for changes in human senses?

欲深い人間の常として、人間は宇宙での開発の成果を、宇宙に移住する前に、この地球上で「宇宙からの贈り物」として活用することになる。たとえば、今、「姿勢支援ロボット」の地上版として、「椅子でもあり、ベッドでもあるような、これまで存在しなかった不思議な家具」が登場したとする。その時、20年や30年前なら人びとが違和感を覚えたに過ぎないとしても、なぜか、この家具の方が既成の椅子やベッドよりも心地いいと感じるとするならば、一体何が起きていることになるだろう? それは、人間の感覚の変化に対する重要な「一つのサイン」になるのではないか。

[2]

In other words, the people are now beginning to seek “Creation of a New Posture between Standing and Sitting, also Stting and Lying down“. For that reason, “New Furniture” that enables the new posture is needed, and maybe we are beginning to seek a more delicate, smoother and more amicable design between the chair and the bed?

つまり、人びとはいま地上では、「<立つ>と<坐る>の間の、また<坐る>と<寝る>の間に位置する新しい姿勢の体験」を求めはじめているのではないか。そのために、その新しい姿勢を可能にする「新しい家具」が必要になり、椅子とベッドの間に、より繊細で、よりなめらかな親和的なデザインを求めはじめているのではないか。

Because, each time when we come to a furniture section in a department store we have a question like that how long the shape of a chair and a bed are fixed as the same before 100 years? Then, we have a hope, maybe people have a same hope too, it will be better that almost one completely fantastic furniture that we have never seen before will appear, because people’s senses and desires could change very much in our time.

それは、デパートの家具売り場に行くたびに、「椅子やベッドの形は100年前といつまで同じなのか?」と思う疑問であり、また私たちの感覚も欲求も急激に変化している以上、それに対応して、「ひとつくらいは、これまで見たことがないような、まったく新しい奇想天外な家具が登場してもいいのではないか?」という希望である。

[3]

You may be wondering what effect “experiencing a new posture between standing and sitting, and between sitting and lying down” has. What is behind such a subtle difference in posture? However, as astronaut Aldrin, the first human to land on the moon, reported, “I am standing at an angle in a gravity environment that is 1/6 that of Earth,” this subtle difference can make a “Decisive Difference” in the space environment. This “Decisive Difference” will also have important implications on Earth, where human senses are undergoing transformation.

おそらく、誰もが「<立つ>と<坐る>の間の、また<坐る>と<寝る>の間の新しい姿勢の体験」とは、一体どんな効果があるのかと疑問に思うだろう。そんな微妙な姿勢の差に何があるのか? しかし、人類として月に初めて降り立った宇宙飛行士・オルドリンが「地球の1/6の重力環境の中で私は斜めに立っている」と報告していたように、この微妙な差が宇宙環境では「決定的な差」を生み出す事になる。その「決定的な差」が、人間の感覚の変容が進む地上でも重要な意味を持つことになる。

Bruno Munari, an Italian designer who is respected by designers around the world as the father of design, wrote in his book “Fantasia,” “A person is sleeping in a bed. If it’s in his own room, it doesn’t attract any interest, but what if the bed is placed in a square? Try changing the location. The meaning changes.” In other words, even in the above case, even if there seems to be little difference on the ground, the meaning changes as soon as we enter a reduced gravity environment or space.

世界中のデザイナーからデザインの父として尊敬されているイタリアのデザイナー、ブルーノ・ムナーり。彼は『ファンタジア』(注)の中で「ある人がベッドで眠っている。自分の部屋でなら何の興味も引かないが、もしベッドが広場に置かれていたらどうだろう? 場所を変えてみる。すると意味が変わる」と書いていた。つまり、上記の場合も、地上ではほとんど差がないように見えても、減重力環境や宇宙に出た途端に意味を変えるのである。

[4]

In fact, we are aware that even in our daily lives, these subtle differences can lead to “Decisive Differences.” If we observe carefully, we can see this clearly in our everyday actions. It is rare for us to stay still. We are constantly changing our postures. The same goes for sleeping positions. Humans are constantly on the move, taking advantage of the mood and concentration benefits that subtle changes in posture can bring. Our brains are constantly telling us to adopt the right posture for each moment.

本当は、私たちの日常生活においても、この微妙な差が「決定的な差」につながる事について私たちは気が付いている。それは、注意深く観察してみると、私たちの普段の何気ない動作からもよくわかる。じっとしている事は稀である。常に姿勢を変えている。それは寝相についても同様である。人間は、微妙な姿勢の変化がもたらす気分や集中力等の効果を得る為に、常に動き回っている。私たちの脳が、その時々に相応しい姿勢を取るように絶え間なく要求しているのである。

[5]

Gently I would like to see “New Furniture“. Because, it was an ancient time, very before, humans could create “Chair for the Sitting”. If “Talismanic Fluid Furniture, as a chair and same time as a bed” will appear and if people love it, yes, this new furniture will be a great “Gift from the Universe” for us to bring a new era to the earth.

そろそろ、「新しい家具」を見たい。人類が「坐るための椅子」をデザインしたのは、もう遥かに遠い昔のことなのだから。「椅子でもあり、ベッドであるような不思議な流体家具」が登場し、それをふつうの人びとが好むとすれば、この不思議な家具こそ、地球に新しい時代をもたらすに「宇宙からの贈り物」になるに違いない。

[6]

In my opinion, the designer who presented this kind of furniture that suggests mysterious furniture was Japanies Interia Designer Shiro Kuramata, whose work was heavily influenced by Italian design.

As everyone knows, Kuramata designed some truly unusual chairs. His theme is “Dreamy,” and he had a book “Undeveloped Landscapes, Memories, Dreams, and Forms.” He has created unique pieces with names like “Miss Branch” that sit on the border between art and design. Nothing suggests the future to me more than his chair. When I first saw his chair at Hara Museum in the Shinagawa, Japan, I was amazed at its beauty and its impracticality. I don’t really want to sit in that glass chair. However, I was surprised to find that there were no more chairs to think about the chair. I thought that this chair was not for sitting, but for looking at and contemplating ourself sitting in it from a cosmic perspective.

このような不思議な家具への暗示的家具を提示したデザイナーこそ、私の観点ではイタリアのデザインから大きな影響を受けて活動した日本のインテリアデザイナー・倉俣史郎(注)である。

誰もが知るように、倉俣は、実に風変わりな椅子をデザインしていた。「未現像の風景・記憶・夢・かたち」という著作をもつ彼のテーマは、「夢心地」。「ミス・ブランチ」等の名前がつけられた、アートとデザインの境界に位置するユニークな作品をつくったのだ。彼の「イス」ほど、私には「未来」を暗示するものはない。東京・品川の原美術館で最初に彼のイスを見た時、私はその美しさと同時にその非実用性に驚いた。ガラスでできたそのイスに、私は実際に座りたいとは思わない。しかし、そのイスほど、イスについて考えさせるイスはないと感じて驚いたのだ。これは坐るためではなく、見ることでこのイスに坐っている自分を宇宙視点から観想する為のイスではないかと思ったからだ。

So, Shiro Kuramata’s “Chair” is similar to “Space” by Shusaku Arakawa. Arakawa’s spaces in Japan, “Ryoanji in Nagi”, “Site of Reversible Destiny – Yoro”, “Mitake House of Reversible Destiny” are also impractical to me, but above all it is a beautiful space that makes me think about the space. A chair that is hard and does not want to sit down, and a space that is also hard and does not want to live. However, it clearly suggests the “Future”. In my case, through this feeling, I could get a concept of “Fluid Furniture” as a “Soft Chair” and created an original shape of “Space Tube” as a “Soft Space.”

だから、私には、倉俣史郎の「イス」は荒川修作の「空間」に似ている。荒川の空間も、岡山の「奈義の龍安寺」も、岐阜の「養老天命反転地」も、東京・三鷹の「三鷹天命反転住宅」も、私には非実用的で、しかし何よりも空間について考えさせる美しい空間だ。硬くて座りたくないイスと、同じく硬くて住みたくない空間。しかし、どちらもつよく「未来」を暗示する。私の場合は、この感触から、倉俣のイスから「柔らかいイス」としての「流体家具」の概念が生まれ、荒川の空間から「柔らかい空間」としてのスペースチューブ(注)が生まれた。

[7]

On our ground, we can also build up a new way to realize a new revolution based on the body through such a “Creating New Postures.” Perhaps now is the time for us to start actively seeking out new types of chairs, like Kuramata’s eccentric chairs of the past. Moreover, in response to the demands of the new era, the goal was not just to achieve the “liberation from gravity” that Kuramata had dreamed of, but to create two “New Pieces of Furniture” – an earth version and a space version – with a view to improving the global environment and creating a space culture.

地上でも、新しい革命が、「新しい姿勢創造」という身体レベルから開始されることが可能なのである。私たちは今、かつての倉俣の奇抜なイスのように、積極的に新しいタイプの椅子を求めはじめてもいいのではないか。それも、新しい時代の要請として、倉俣が夢見た「重力からの解放」だけではなく、地球環境改善と宇宙文化創造を視野に入れた「地上版」と「宇宙版」の2つの「新しい家具」の創造を。

Chapter 4; Why Humans made choice of Bipedalism?

/ 第4章; なぜヒトは二足歩行を選択したのか?

[1]

We have one hypothesis that humans could free the front feet through the bipedalism and they could hold the objects by the front feet. And they could change the structure of a “Thumb” to improve its efficiency, so they could hold the objects perfectly [C-4] [R-2]. At last, they could develop the front feet as a “Perfect Hand”. Yes, sure, if humans couldn’t develop such a “Skillful Thumb”, probably they couldn’t design a high-degree “Chair for the Sitting”.

人間は、二足歩行により、空いた前足を自由にし、その前足でモノをつかむようになり、その効率を高めるために「親指」の構造を変化させ[注4] [参2]、それでもっと自由にモノをつかめるようになり、前足が「完全な手」になったという仮説がある。確かに、人間がこのような「器用な親指」を持っていなかったら、「坐るための椅子」などという高度なデザインも誕生しなかっただろう。

And, It seems that human’s movement includes not only the necessity of survival such as food security and danger avoidance but also a certain kind of unique “Over-Expectation” different from other animals influenced by the ability of “Looking Objectively”. This “Over-Expectation” will eventually go beyond living according to human’s instincts and create a diverse “Culture of Movement” in the human’s world, including sports and arts.

そして、人間の動きには、食料確保や危険を避ける等の生存の必要性だけではなく、動物たちとは趣向を異にする、ある種の独特な「過剰さ」が含まれている。この「過剰さ」がやがて、動物的本能に従った生活を変化させ、人間の世界に、スポーツや芸術を含めた多様な「動きの文化」というものを誕生させた。

[2]

Why humans enjoy “Movements”? Its reason is simple, because the movement itself is interesting for us. It is clear when we see the daily human’s behaviors including several sports and dances in the world. Like a short-distance race, why humans would like to run as much as fast? Why we will be proud of its record to other people? Or, conversely, we will try to walk with a super-slow. Or, we will give points to a beauty of the movement and compete with it each other. Or, we will compete with a craftsmanship. Or, we will loose a balance purposely and enjoy it. In deed, both adult and child, our humans could create a lot of various forms of the movements and enjoy it with several reasons.

人間が動くのは、端的に「動くことが面白い」からである。それは、世界中で毎日人間がやっていることを見れば明白だ。スポーツや、ダンス等の多様な身体芸術の誕生を見ても、よくわかる。スポーツの短距離走のように、なぜ人間は速く走ってみたいのか。なぜそれが他者に対して誇るべき行為なのか。或いは、逆にスローで歩いてみたり、動きの美に点数をつけて競ってみたり、職人芸を競ってみたり、わざとバランスを崩して遊んでみたり。実に、子供から大人まで、人間はいろんな理由をつけ、多種多様な動きの形式を編み出し、動くこと自体を楽しんでいる。

[3]

But, why the movement is so interesting? If we think about its reason again we understand that we don’t know its reason exactly. I wonder maybe some today’s brain scientist will give the answer to us like “I know its reason, because a lot of dopamine [C-5] will be secreted in the brain through the movement”. But this answer is not fine, this brain scientist avoids giving a clear answer by changing the point slightly. Because we should ask like “Why a lot of dopamine will be secreted through the movement?” So, I tried to imagine about its reason as a Butoh-Space Dance Choreographer.

しかし、なぜ動くことがそんなに面白いのか? あらためて考えてみると少しもわからない。平凡な脳科学者なら、この問いに「それは、動くと脳にドーパミン[注5]という快楽をもたらす神経伝達物質が沢山分泌されるから」と答えるだろう。しかし、この答えは問いをずらしているだけだ。「動くと、脳にドーパミンが分泌されるのはなぜか?」と問う必要があるからだ。私は舞踏家として次のように見当をつけてみた。

I think about its reason like that one movement invites other movements naturally as I found in my dance. I feel that a pleasure which I can find in one movement don’t close into this movement, the movement seeks other movements just like one invisible rule works there.

それは、私が自分のダンスの中で発見したように、一つの動きは他の動きを自然に誘うからである。一つの動きの中で発見される楽しさは、その動きの中で閉じることはない。まるで見えない法則があるかのように、動きが動きを求めている。

Its chain of the movements keeps the endless options. And over one memory corresponds to one movement. So, we can reproduce various memorial worlds by the combination of the various movements.

その動きの連鎖は、無限の選択肢をもっている。そして、一つの動きには、一つ以上の記憶が対応している。そのために、ヒトは多様な動きの組合せで、多様な記憶の世界を再現できる。

[4]

I think this is its essential reason why the movements are so interesting for our humans. Because “Follow-up Memories” is one of the universal desires of us. If we can seek “Follow-up Memories” through the movements with a whole body, not only into the brain, more amicably, and more vastly, sure everybody will devote to the movement world. Also, children too, if they can try to do such an experience as a game, sure they will devote it.

私は、これが、なぜ動くことが面白いかの本質的な理由ではないかと思う。「記憶の追跡」は、人間の普遍的欲求の一つであるからだ。「記憶の追跡」を、アタマの中だけではなく、動きを通して、「より親密に、より広大な範囲で」追求できるとすれば、誰もがこのような「動きの世界」に夢中になるだろう。そして、実際に、スポーツ選手たちは無意識に、ダンサーたちはより意識的に、その経験にトライしているのである。子供たちも、こんな体験がゲームでも出来るなら大喜びで挑戦するに違いない。

And, at the moment when we find one event like “Movements which we can’t recognize it as Human’s Movements” are mixed together into our usual movements, everybody will be stricken with a “Nostalgia” that we can’t express it through a language. Then, we will be surprised at its secret and we recognize that “Unknown Stage” exists behind our usual human movements. Me too, several time I experience the moment that I feel this my movement will be not by humans. In that time I am so happy specially. Why? I don’t know its reason exactly, but sure.

そして、自分の動きの中に「ヒトとしての動きとは思えない動き」が混じっていることを発見した時に、誰もが言葉では表現できないほどの「なつかしさ」に襲われ、その秘密に驚き、動きにはそれまで知らなかった「未知のステージ」が「既知のステージ」の裏側に畳みこまれていることに気づくことになる。私も、ダンスしている時、「この動きは、ヒトのものとは思えない」と感じる瞬間がある。そして、そういう時が特別に楽しい。

[5]

Our humans keep all memories of animal’s movements depend on the structure of the skeleton and our brain preserves the memories. Human’s brain is organized with 3 layers of a brain of the Reptiles, a brain of Old-Mammalia, and a brain of New-Mammalia. So, humans can judge the difference between human’s movement by the bipedalism and other animal’s movements.

人間は骨格の構造上、動物たちの動きの記憶を宿し、その記憶を脳が保存している。人間の脳も、爬虫類の脳、旧哺乳類の脳、新哺乳類の脳という、三層構造からできている。そのために、二足歩行する人間の動きとそうでない動物の動きの差も、人間は判別できる。

Humans of a time who lived in a cave, at very wide fields on the earth, they could develop to draw many pictures of “Humans with an Animal Face” at the walls of the caves. Because humans could keep a special familiarity with the animals, so the behavior of the drawing picture of “Human with an Animal Face” must have been like some important cultural ceremony.

洞窟に住んでいた頃の人間は、世界中の広い領域において、「動物の顔をもつ人間」を描き、その絵を発展させていた。というのも、人間は動物に特別の親しみの感情を持っていたため、「動物の顔をもつ人間」を描くという行為が彼らの何か特別の文化的儀式になっていたに違いない。

[6]

In my body movements and into my brain, I feel, sure, various animal’s memories should be left. When I get it I am so happy with a feeling of strong nostalgia. I will make my efforts to create several new dance movements sifting by the joints of the body for seeking its pleasure more. Why the dancers will try to make a “Strange Movements”? I think they have a same aim. Their judgments will be focused on one point, how to spread their seeking sensations by their movements? In that time they will get what kind of emotions? I know these works should be their one of secret pleasures.

私の身体と脳の中にも、いろいろな動物の記憶が残されているはずだ。それを感じる時に、とても懐かしく、嬉しい気持ちになる。私はその楽しさをもっと追求したくて、わざと関節をずらし、新しい動きの工夫をする。ダンサーが本能的に「奇妙な動き」を試みるのも、そのためだろう。追求したい感覚が動きによってどのように広がるのか、どんな感情をもつのか、判断はそこに集中される。それは、ダンサーのひそかな楽しみになっているに違いない。

It will be very interesting for the dancers to try to recall the history of the evolutions of Fish, Amphibian, Quadruped Animal, Bird, and Monkey through the combinations of the movements, not only to recall the history of human beings. With a well-keened sense, we can reconstruct the movements of Fish, Amphibian, Quadruped Animal, Bird, and Monkey by remembering its memory from “Pool of the Movements” in our brains.

人間として生まれてからの記憶だけではなく、魚・両生類・四足動物・鳥・サルの進化史を、動きの組み合せを通して辿ること。それが大変に面白い。感覚を研ぎすことで、両生類や四足動物やサルなどの動きの記憶を脳に蓄積された「動きのプール」から思い出し、再現することができるのだ。

[7]

But, why we try to do it? What kind of meanings we can find out through such a recalling the history of the evolution? Each time I put a question to me, one my internal animal whisper something to me. During I have heard its whispers long time, I could understand about its reason like that “If we can’t belong to the life history of the evolution well, we can’t develop our evolution well”. Because I feel that we can get more flesh “Next Humans Movement” as much as we can recall the history of the evolution well as a return from the past.

しかし、何のために? そんな進化史を辿ることに何の意味があるのか? 私がそう問うたびに、私の内部の動物が私に「何か」を囁きかけてくる。私は、その囁きを聞いている内に、その理由を、「生命の進化史にうまく所属しないと、人間の進化もうまく行かないから」と考えるようになった。それは、進化史をうまく辿れた時ほど、過去からのリターンとして、より新鮮な「人間の次の動き」を与えられる気がするからだ。

[8]

Therefore, such an “Excellent Dancer” should be a dancer who can realize this return with wide amplitude of vibration. “Excellent Dancer” creates the unknown beautiful movement’s world which anybody don’t see before, and same time they make the audience feel deeply be a very nostalgic existence. So, we can understand well that something the audiences want towards them will be not only the superiority or inferiority of their dance techniques. What is “Excellent Dancer” with wide amplitude of vibration? Sure, they invite the audiences to the unexpected movement’s world and they recall other animal’s figures through their dances, finally they wake up a strong nostalgia in the audience’s minds.

したがって、すぐれたダンサーという存在も、 このリターンの振幅の大きいダンサーであるに違いない。すぐれたダンサーは、ひどく懐かしい存在であると観客に感じさせると同時に、誰も見たことがない新しい動きの世界を美の世界としてつくり出す。そうだとすれば、観客がダンサーに求めるものも、単なるダンス技術の優劣ではないこともよく理解できる。リターンの振幅の大きいダンサーとは、観客を思いがけない動きの世界に誘う者であり、その動きによって動物たちの姿も再現させ、つよい郷愁に誘う者である。

[9]

When human being could get the bipedalism successfully first time, what kind of emotion that first person experienced in his standing up and in his walking? Its emotions are same or different from today’s astronauts who could succeed their first Moon Walking on the moon?

人間が最初の二足歩行に成功した時、その人間は、どんな思いで立っていて、どんな思いで歩いただろうか。それは、月面に到着して最初のムーンウォークを成し遂げた宇宙飛行士たちの思いと、何が似ていて、何が異なっているだろうか。

Human’s movements keep the massive amount of memories not only the memories at the time humans started the bipedalism but also many memories of the animals, and every day they organize their each behaviors by selecting such movements variously and unconsciously. In this concerns, each time something happen, humans feel “Nostalgia” without a reason and bring up the systems of “Beauty” also “Prayer” secretly based on “Nostalgia”. And its ideas will be useful for making up each person’s “Originalities” that will be different from each other before we know it. “Originalities” will be made up not only through the intelligent difference like the thought but also through this kind of difference like the unconscious selection of the behaviors.

人間の動きには、二足歩行を開始した頃の記憶も、動物たちに対する記憶も含めた膨大な記憶が宿り、人間は毎日そのような動きを、多様に、無意識に選択して、それぞれの行為を組み立てている。その関係から、人間は何かあるたびに理由もなく「なつかしさ」を感じたり、「なつかしさ」にまつわる趣向をひそかに「美」や「祈り」の体系として育てたり、そしてその趣向が知らない内に人間の一人ひとりの「個性」を他者とは微妙に異なったものとして形成することに役立っている。「個性」とは、考え方などの知的な相違だけではなく、このような身体的行為の無意識の選択の違いからも来ている。

[10]

I would like to get a taste of the pleasure when humans could get the bipedalism successfully first time. And, when they started to walk on the ground freely what kind of troubles they experienced? I would like to ruminate their experiences. Maybe, for only one step, they must be needed so many unbelievable troubles and they could get several new discoveries. If I can know that, it is possible to perceive more sensibly what is lost things by the person living in the present age, and what progresses are made.

私は、人間が最初に二足歩行に成功した時の歓びを味わってみたい。そして、大地の上を自由に移動しはじめた時、身体を動かすためにどんな苦労をしていたのか、その経験を反芻してみたい。おそらく、たった一歩を踏み出すためにも、信じられないほどの苦労と新しい発見があったにちがいない。それを知ることができれば、現代を生きる人間が失くしたものが何であり、進歩したものが何なのか、もっと感覚的に知覚できるようになるだろう。

In front of me, one disabled person is walking very slowly while he takes a rest many times. What its figure inspires my heart! He uses all muscles of his body desperately only for one step, and he twists his neck hardly, he flares his both eyes, he opens his both hands and throw it in the sky, finally he is smiling from ear to ear just like he can climb up a big mountain through his only one step.

私の目の前を、一人の身体障害者が、何度も休みながら、ゆっくりと歩いていく。その姿の何と感動的なことか。彼は、たった一歩を歩くためにも、必死で、全身の筋肉を使い、首をはげしくひねり、両目をつりあげ、両手を広げて空に差し出し、顔にはたった一歩の歩行でまるでひとつの大きな山を越えたかのような満足そうな表情を浮かべている。

For me, this kind of walking by a disabled person will be a dance itself and it will be a wonderful example to express “Miracle of Bipedalism”. Its walking takes the imagination to us about the time when human could start the bipedalism. Me too, as a Butoh-Space Dance Choreographer, I would like to start my dance by this kind of walking. I think this is our human’s existence, at the moment when we touch “The Whole of the Movements that we forgot” we will be stricken with a deep impression unconsciously still now.

私には、このような身体障害者による歩行こそ、二足歩行をはじめたばかりの頃の人間を想像させるものとして、日常生活の中で行われるダンスそのものであり、「二足歩行の奇跡」を体現している素晴らしい例に思える。私も、舞踏家として、このような歩行からダンスを始めたい。私たち人間は、「忘れてしまった動きの全体性」というものに触れた瞬間に、いまでも我知らず深い感動に襲われてしまう存在であるようだ。

…………………………………

[all rights reserved copyright @ tokyo space dance]