SPECIAL EHIBITION / 特別展 November 1-30, 2025

“SPIRITUAL JOURNEN, Seeking ELENA”

スピリチュアル・ジャーニー

[Photography & Poem / 写真と詩]

Tetsuro Fukuhara / 福原哲郎

This book is my “Mythical Journey” to go to find my lost girlfriend ELENA, she died youth, together with my dear space dancers. Through this journey I tried to reach “Extra Dimension.“ Because I felt she lives in Extra Dimension.

この本は若くして死んだ私の恋人エレナに、スペースダンサーと共に会いに行く「神話的な旅」である。私はこの旅を通して「余剰次元」へのアプローチを試みた。エレナは余剰次元に住んでいると感じているからである。

…………………………………

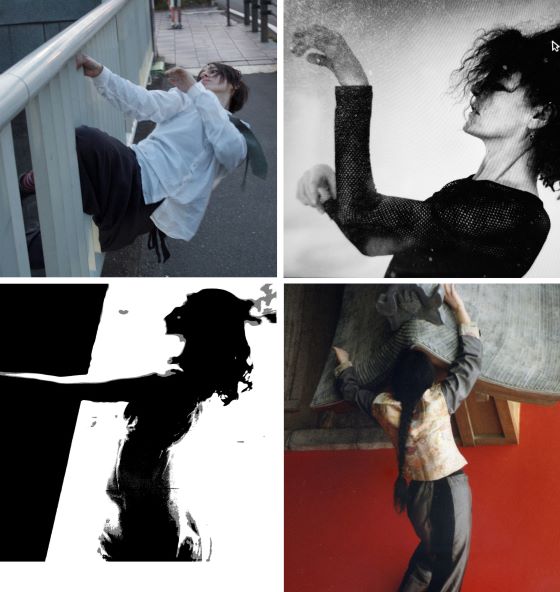

[1] DREAM / 夢

I had a dream. In my dream I was traveling to one “Memorial Planet” to meet with my missing ELENA. I want to stand up on the edge of the Universe to understand “Those Who Exist” truly through her guidance. What can I see there?

私は夢を見た。夢の中で、私はエレナに会うために「懐かしい惑星」に向かって旅をしていた。私は「存在する者たち」について真に理解するために、彼女の案内で宇宙の果てに立ってみたい。そこで何が見えるのか?

…………………………………

[2] MEDITATION / 瞑想

Every morning I sit down with a meditation to know my way. I have been living with a feeling that there is an unknown “World” that I don’t know yet and I have an unknown “Work” to be done. Where is it? What is it?

毎朝、私は坐る。私の行くべき道を知るために。私には、私がまだ知らない「世界」があり、すべき「仕事」が残されていると感じて生きてきた。それはどこか? それは何か?

…………………………………

[3] AWAKNING / 目覚め

One day morning I awaked up and I could understand myself. In my dream, Elena, surrounding by flowers, come and sat down next to me on the bed peacefully, then she whispered in my ear “All right, Time come.” Elena was as young as she was when she died.

ある朝、私は目覚め、理解した。そして、夢の中で、花々に囲まれたエレナが私の枕元に来て座り、耳元で「さぁ、時が来ました」と囁いた。エレナは死んだ時の姿のままで、とても若かった。

…………………………………

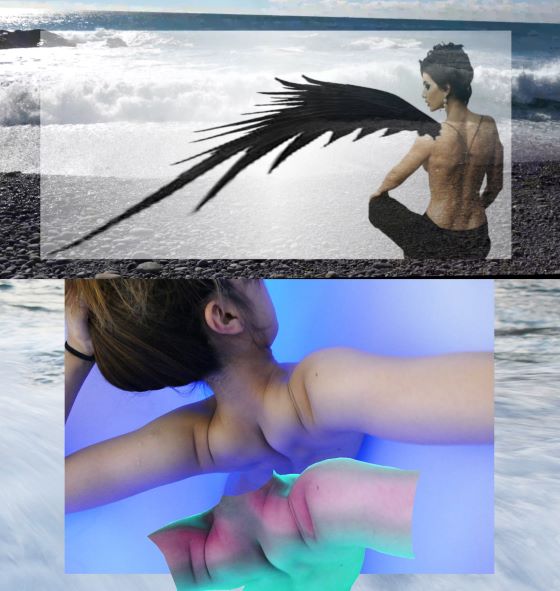

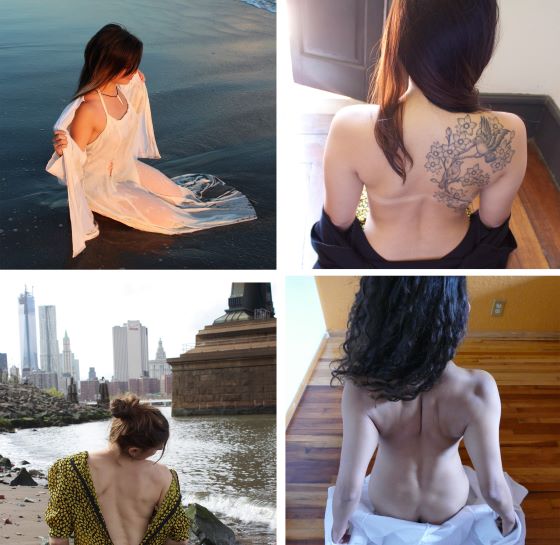

[4] PURIFICATION / 禊ぎ

I went to the habitual sea to take a purification to purify my body and mind, and I started a preparation for my journey. Ah, my heart is throbbing violently. My earnest time will be coming soon. If I don’t go now, sure I should be suffocated. I have been suffering so much to become a “New Life Form“.

私はいつもの海に行き、心身を清めて旅立ちの準備を始めた。私の胸が熱く高鳴っている。待っていた時が近づいている。いま行かなければ私は窒息してしまう。「新しい生命体」になりたくて私はこんなにも苦しんできたのだ。

…………………………………

[5] MERMAID / 人魚

When I was sinking in the water of the sea, various memories revived in my mind. A long time ago, I felt I went up to the ground as a “Mermaid“. There is also a legend that the mermaid is the ghosts of the animals who had returned to the sea and become dolphins and whales long ago when they didn’t remember anymore. I don’t know if they regret or they are inviting humans to the sea?

海の水に身を沈めていたら、ひとつの記憶が蘇ってきた。大昔、私は「人魚」として大地に上がったことがあった気がする。人魚とは、もう覚えていないくらい遠い昔に、海に還ってイルカやクジラになった動物たちの亡霊だという伝説もある。人魚たちはいま、悔やんでいるのか。それとも人間を海に誘っているのか?

…………………………………

[6] FLUCTUATION / ゆらぎ

My dance starts with living in the space completely. When I dance the space moves, and “Fluctuation” is born in the space. Since the extra dimension appears in the fluctuation of the space, I am dancing while drawing the extra dimension into the world. But I don’t know the way yet how to put myself into the extra dimension.

私のダンスは、私が空間に住み込むことから始まる。私がダンスすると、空間に「ゆらぎ」が生まれる。余剰次元はこの空間のゆらぎに現れるので、私は余剰次元を世界に引き込みつつダンスしている。しかしどうしたら余剰次元に入れるのか、私はまだそれを知らない。

…………………………………

[7] EMPTINESS / 空虚

When I was dancing on a big bridge where many cars traveling with a tremendous speed, suddenly I felt the cold and felt “Emptiness” made a faint around my neck. The “Fluctuation” produced by my dance was expanding between the cars and me, and changed a space. I wonder, this was a hint that the entrance to the “Extra Dimension” may be existing near unexpectedly.

私が多くの車が行きかう橋の歩道でダンスしていると、急にあたりに冷気を感じ、首の周りにヒヤリとした「空虚」を感じた。ダンスが生み出す「ゆらぎ」が膨張し、空間を変質させているのだ。余剰次元の入り口は意外なところにあるのかも知れない。

…………………………………

[8] NOSTALGIA / 郷愁

Through being united with the space I can stare at myself from the outside, then I find “Movements which I can’t understand as human’s” is mixed in my dance movements. In that time, I am stricken by strong “Nostalgia” that I can’t express by words. I understand “Stage of unknown movement’s world” exists behind our usual human’s movements.

空間と一体になることで、私は自分を外部から見つめることができ、私のダンスの中に「ヒトの動きとは思えない動き」が混じっていることを発見できた。それで私は言葉では表現できない「郷愁」に襲われた。人間の動きには、それまで知らなかった「未知のステージ」が既知のステージの裏側に畳み込まれている。

…………………………………

[9] DANCE, DANCE, DANCE / ダンス、ダンス、ダンス

I dance on the unknown stage. Dance is a “pleasure to renew a sense towards the world completely in an instant“. I am being filled now, so although I am alone, but I am not alone. Although I am humans, but i am not only humans. In my dance I am enjoying by myself because I see myself from far-off another planet.

私は踊る、未知のステージに立たされて。ダンスの楽しみとは「世界に対する感覚を一新する喜び」だ。私は、いま満たされて、一人なのに、一人じゃない。人間なのに、人間だけじゃない。私は、ダンスの中で、遠く離れた惑星から私を見て楽しんでいる。

…………………………………

[10] MUSIC / 音楽

When I repeated one my favorite dance on and on, I could hear a nostalgic “Music” which I loved in my childhood. I felt it was a cry of long past animal which was memorized in my brain. I thought I could hear it as “change of unknown tiny flow of electricity = Music” during a time one old memory and one new memory contacted each other.

私が気に入った一つのダンスを延々と繰り返していると、子供の頃に好きだった「音楽」が聴こえはじめた。それは私の脳に蓄積された遠い動物たちの叫びだ。私の頭の中で古い記憶と新しい記憶がせめぎ合い、そのズレがニューロンを通過する「未知の微電流の変化 = 音楽」として聴こえるのだろう。

…………………………………

[11] WILDNESS / 野生

I regained the “Wildness” that I had lost. Wildness is a regression and a jump with only a paper thin, a violence and a gentleness with only a paper thin. I shout, like a ferocious animal bark to the sky. While screaming, I felt that my former world was a wolf. I still have a dream of pure white wolf.

私は失っていた「野生」を取り戻した。野生とは、退行と紙一重の跳躍、暴力と紙一重の優しさ。私は叫ぶ、獰猛な動物が空に向かって吠えるように。叫んでいると、私の前世はオオカミだった気がする。今でも真っ白なオオカミの夢を見る。

…………………………………

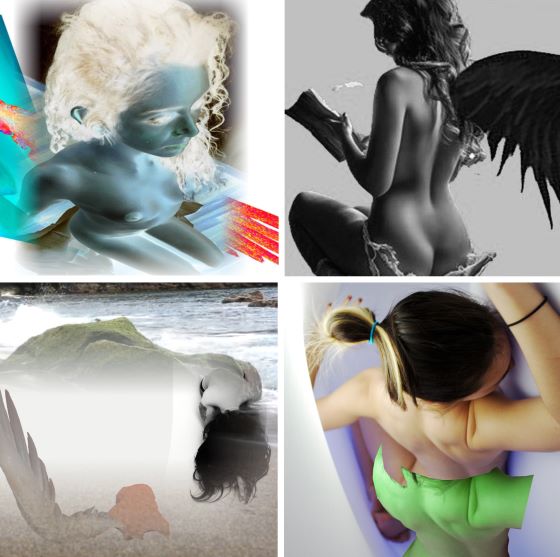

[12] TRANCE / トランス

I could get in “Trance” first time in my life. Trembling in pleasure, my body began to be cramped. A temporal lobe of my brain shaking subtly, I become slowly “Transparent“. Beyond the time, exceeding the place, I sink into the vast “Sea of Memories“, and I fall off from my body.

私は生まれてはじめて「トランス」に入った。からだが快感で痙攣をはじめ、脳の側頭葉が微妙に震え、私が「透明」になっていく。時を超え、場所を超え、広大な「記憶の海」に身を沈め、私が自分の身体から脱落していく。

…………………………………

[13] INSPIRATION / 霊感

I heard Elena’s voice. “Inspiration” has come with me. A fear and an uplifting feeling get mixed up. She was always calm and kind, but sometimes she observed me with very scared cool eyes. What was she watching?

エレナの声が聴こえ、「霊感」が訪れた。恐怖と高揚とした気持ちが入り乱れる。私は思い出した。彼女はいつもは静かで優しかったが、時々恐ろしいほどクールな目で私を観察している時があった。何を見ていたのだろうか?

…………………………………

[14] DIVINE POSSESSION / 神憑り

Ahh, Elena was calling me. I was led by Elena’s “Voice” and walked out in front of the unknown big shrine. With a “Divine Possession” I felt down into a big garden of this shrine, and I closed my eyes in spite of myself. What kind of event is waiting for me? I want to return if “Terrible death” is waiting, but if it is a “Beautiful death” I can push forward.

あぁ、エレナが私を呼んでいる。彼女の「声」に誘われて歩いて行くと、見知らぬ大きな神社の前に出た。私は神憑り、憑かれたように神社の庭に倒れこみ、目を閉じた。何が起きるのか? 私の口に、自分でも理解できない言葉があふれ出してくる。「恐ろしい死」が待っているなら帰りたい。「美しい死」ならつき進める。

…………………………………

[15] BORDER / 境界

Invited by Elena’s voice, when I entered in a Space Tube which I found it at the mountain behind of this shrine there was a beautiful “Boundary“. When I could image her exactly, my sense become clear and I could go through the narrow “Boundary” which I felt was impossible to do it, finally I went into the new world which I saw at first in my life. What existed the extra dimension so familiar!

エレナの声に誘われ、神社の裏山で見つけたスペースチューブの中に入ると、そこに美しい「境界」があった。エレナを思うと、感覚が澄み、身体が澄み、通れないと思った境界をやすやすと通過でき、生まれて初めて見る世界に出た。余剰次元がこんなに身近にあったとは。

…………………………………

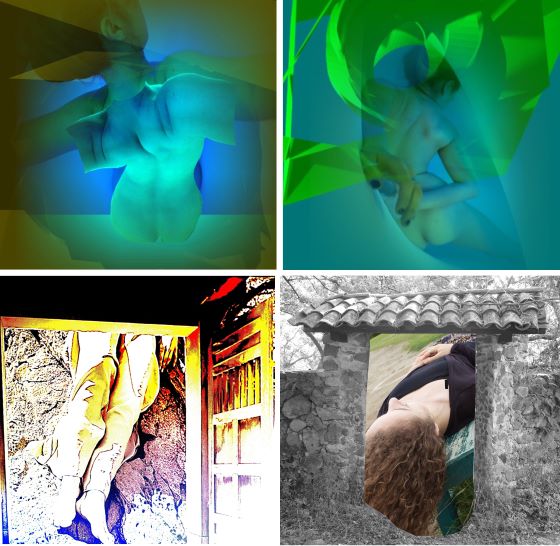

[16] AFFINITY / 親和性

In the “Mysterious Microcosm” called Space Tube, since the form of the space is determined by my dance movements, I can get a nostalgic feeling as if I return back to the moeter’s womb. Such an unexpected spatial experience gives me a feeling of overflowing nostalgia, fills me with new energy, and gives me a “New Recognition” about the world.

スペースチューブという「不思議な閉じた小宇宙」では、私がどう動くかで空間の形が決まるため、母親の胎内に帰ったような「懐かしい感覚」がする。そんな思いがけない空間の経験が、私に溢れるような郷愁の感情を与え、私を新しいエネルギーで満たし、世界についての「新しい認識」を与えてくれる。

…………………………………

[17] FLOATING / 浮遊

In Space Tube my body floated up easy and I could get back my lost “Various Memories” easy. And depend on each memories my brain started to tremble again and my body started to repeat the expansion and the deformation, then I became “Fish“, “Amphibian“, “Quadrupeds Animal“, and “Bird“.

スペースチューブの中では私の身体が楽々と浮き上がり、失われていた「多様な記憶」が蘇る。私の身体は流体のように膨張と変形を繰り返し、私は「魚」になり、「両生類」になり、「四足動物」になり、「鳥」になる。

…………………………………

[18] SIGN of BIRD / 鳥の痕跡

Every night many people see a “Dream of Flying in the Sky“. Me too, in my childhood I have seen it. In the past life I felt I was a mermaid, a wolf, and a bird finally. Now, in my dream I am fling in the sky as a bird. So, a “Sign of Bird” is left on my back.

いまでも多くの人間が「空を飛ぶ夢」を見る。私も子供のころ毎晩空を飛ぶ夢を見た。私は前世では人魚であり、オオカミであり、最後は鳥だった。私は鳥として大空を飛んでいた。だから私の背中には「鳥の痕跡」が残されている。

…………………………………

[19] EXTRA DIMENSION / 余剰次元

In “Extra Dimension” various things that lost from our world bustle up. Here, it seems that “Presence of 4 Dimensions” and “Presence of 5 Dimensions” live together. The composition of matter is different in the extra dimension, so I wonder here my body and my consciousness are made up by “Another Substance“.

余剰次元には、私たちの世界から消えた多くのものが存在し、ここでは「4次元の存在」と「5次元の存在」が同居しているようだ。余剰次元では物質の組成が世界とは違い、私の身体も意識も「別の物質」で構成されるのかも知れない。

…………………………………

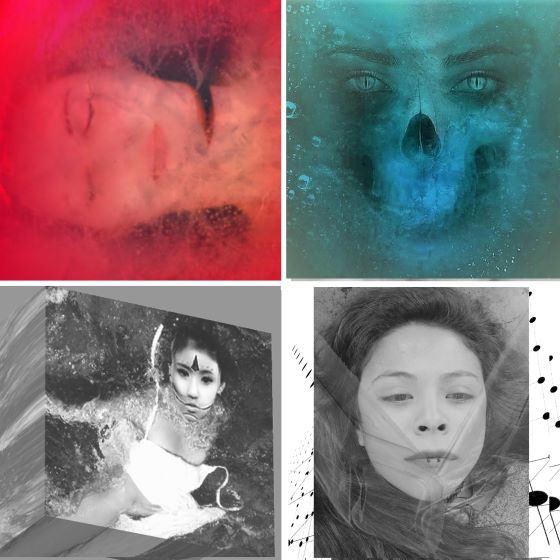

[20] ELENA / エレナ

Elena was quietly sleeping. Oh, my nostalgic face. And lost animals, dead people, and the alien were also sleeping together. I could find my lost girlfriend. “Please, come on, get up and revive as my wife!”

エレナが静かに眠っていた。懐かしい顔。失われた動物たちや、死者たちや、異星人たちも一緒に眠っていた。私の失われた恋人。「さぁ、起きて、私の妻として復活して!」

…………………………………

[21] LOVE / 愛

It is necessary for everyone as much as “Love,“ and there is nothing to bother. It is as close as possible, none is impossible in the distance for “Love”. Human beings are always “alone“, both when we come into the world, when we create our important expressions, and when we die. So, one miracle named “Love” has been born to bring into contact “One” and “One.”

「愛」ほど誰にとっても必要で、また悩ますものはない。「愛」ほどすぐ身近にあり、また遠くて不可能なものはない。人間はいつも「一人」だ。生まれてくる時も。表現の大切な時も。死ぬ時も。だから「一人」と「一人」をつなぐ「愛」という奇跡が生まれた。

…………………………………

[22] BEWITCHING / 妖

Elena awoke up slowly and greeted me with a familiar smile. Then she stood up quietly and for me she began a most sympathetic and most bewitching dance in the world. I have never seen such a beautiful dance.

エレナがゆっくりと目を覚まし、私を笑顔で迎えてくれた。そして静かに立ち上がり、世界でもっとも優しく、もっとも妖艶なダンスを始めた。私はこれほど美しいダンスを見たことがない。

…………………………………

[23] EMIGRATION / 移住

ELENA said that now the dead people hope to get the emigration to the universe together with the lost animals and the alien. They want to leave the earth. She already knew that my group was planning a “Human Space Plan“. So, she tried to contact with me and she controlled her as my memory in my brain, then she invited me here. Now I feel I understand a reason why ELENA left our world at a young age.

エレナの話しを聞き、私は驚いた。いま死者たちは、失われた動物たちや異星人たちと共に宇宙への移住を希望しているという。彼らも地球を離れたがっているのだ。エレナは私のグループが「ヒト宇宙化計画」を練っていることも知っていた。それで、エレナが私との接触を試み、私の記憶の中のエレナを動かし、私をここに呼び寄せたのだ。なぜエレナは若くしてこの世を去ったのか? いまその理由がわかった気がする。

…………………………………

[24] ALTER EGO / もう一人の私

I became a new through the reunion with Elena. When I looked at my face in the mirror, there was a “New Face” I had never seen. Why I felt nostalgic with this face. Just now, I live in my usual word and I also live in Elena’s world same time, I could start the surprising and unexpected life. My life change with a big scale.

エレナと再会することで、新しくなった私。私の顔を鏡で見たら、そこには見たこともない「新しい顔」があった。なぜか、懐かしいと思った。私はいま、これまでの世界に住むと共にエレナが生きる世界にも住み、思いがけない生活を始めるのだ。私の人生が大きく変わる。

…………………………………

[25] TO SPACE / 宇宙へ

My work is to realize the emigration to the universe together with Elena to not repeat the mistakes of earth culture. Also, in order to recognize one fact more exactly that in our humans world also dead people, lost animals, and alien live together, and they want to get their own growth.

私の仕事は、エレナと宇宙への移住を果たすこと。地球文化の過ちを繰り返すことがないように。人間の世界には死者たちや失われた動物たちや異星人たちも住んでおり、彼らもまた彼らの成長を望んでいることをもっとよく知るために。

…………………………………

[26] REINCARNATION / 輪廻

My soul and Elena’s soul resonated with a beautiful link called “Reincarnation“. Every time when we moved through many planets, we died once, and we revived again, then we met again. I and Elena brought up many children and we formed “Big Family” together with many children and friends. Now, finally, we could start on a trip to the end of the universe. Elena is singing with a pleasure, “Hi, here, we have such the new encounters, and we have such the nice events!“.

私とエレナの魂は、「輪廻」というリンクにより共鳴し、多くの惑星を移動する度に一度は死に、ふたたび蘇り、また出会う。私たちは、多くの子供たちを産み、育て、多くの友人たちと共に「大家族」を形成していく。エレナが楽しそうに歌っている、「ここではこんな新しい出会いがあり、こんな素敵な出来事が起きるのよ!」。

…………………………………

[all rights reserved copyright @ tokyo space dance]